「寺本(八幡)のオヤクッサン」と呼ばれ皆様に尊び親しまれている薬王山法海寺は、薬師如来を御本尊に祀り、現世利益を祈願する天台宗の古刹であり、日本三薬師[奈良 法隆寺 (一説には、信州 諏訪大社 本地仏)、三河 鳳来寺及び寺本 法海寺]の一つとされている。

法海寺の開基は、新羅国明信王(しらぎのくにめいしんのう)の太子の道行法師といわれ、

由緒は「日本書紀」巻27の天智天皇7年の条につながっている。

そこには、「沙門道行、草薙劔を盗みて新羅に逃げ向く、而して中路に雨風にあいて、荒迷ひて歸る」と道行の名前が登場している。

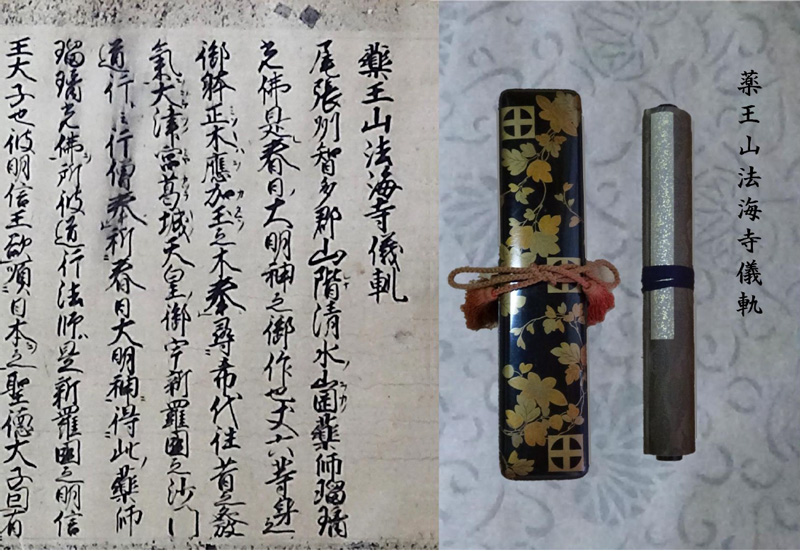

後世に編纂された寺伝の「薬王山法海寺儀軌」によれば、この後、この沙門道行は帰国を断念し当地に堂宇をいとなんでいた。

そして、天智天皇の御不例を当山御本尊に祈願して平癒した功によって、「薬王山法海寺」の勅額と寺田280町歩を賜った。

時に、天智7(668)年、8月3日の創建とされ、以降、淳和(じゅんな)天皇に至る13代の勅願寺として堂宇壮観、内外12院があったと伝えられている。1300有余年の歴史を裏付ける有力な事象が、その信憑性を物語っている。

郷土の貴重な文化遺産を保護し後世へ継承するため、現在の本堂は平成4年に再建、仁王門と仁王尊像は平成22年に、全面的に解体したのち修復復元された。

-

草薙劔の行方

盗難後宮中に保管されていたが、天武天皇朱鳥元(686)年に熱田の宮に返還、このときの祭事が「酔笑人神事(えようどしんじ)」として現在も伝承

酔笑人神事.pdf -

時代考証

白鳳期の蓮華文瓦が境内から出土

2000年以上昔の仰臥伸展葬の人骨3体を境内から発掘 -

寺宝文化財

平安・鎌倉・室町期などの県・市指定文化財17点保有仁王門、毘沙門天像を除いて、知多市歴史民俗博物館に寄託

-

年中行事

修正会(1月3日)、薬師大祭(11月8日)、除夜薬師大護摩(12月31日)が古式に則り伝承

-

創建当時の伽藍配置

天智7(668)年、8月3日の創建とされ、以降、淳和天皇に至る13代の勅願寺として堂宇壮観、内外12院があったと伝えられている。

伽藍配置.pdf -

尾張名所図絵

江戸時代 天保年間に出版され尾張の名勝、風俗、名産、神社仏閣などを紹介した地誌。 巻6の知多群の中に法海寺も掲載されている。

尾張名所図絵.pdf

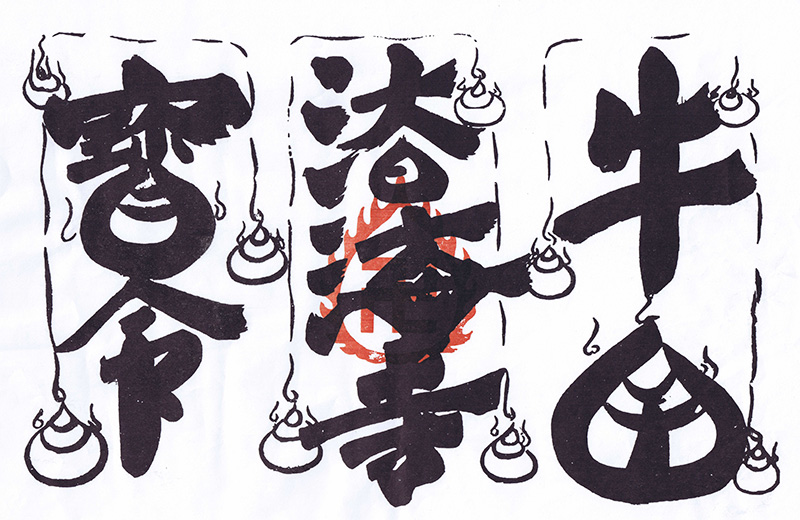

上の図は法海寺から出される護符です。毎年、正月三日の修正会(しゅしょうえ)で祈祷し、八幡全家庭に配付されます。一年間の厄除けのおまじないとして、家々の入り口に貼るといった、昔からの風習が現在も受け継がれています。

牛 王(ごおう)

法海寺(ほうかいじ)

寶 命(ほうみょう)

【護符・御符・御封】ご‐ふ

(ゴフウとも)神仏が加護して種々の厄難から逃れさせるという札。紙に真言密呪や神仏の名・像などを書いたもので、肌身につけ、また、飲んだり、壁に貼りつけたりしておく。まもりふだ。護身符。護摩札。おふだ。

【修正会】しゅしょう‐え

寺院で、正月元日から三日間あるいは七日間、国家の隆昌を祈る法会。日本では神護景雲元(767)年に始まるという。

【牛王宝印】ごおう‐ほういん

熊野三社・手向山(たむけやま)八幡宮・京都八坂神社・高野山・東大寺・東寺・法隆寺などから出す「牛王宝印」「牛玉宝印」などと記した厄除けの護符。

| 番号 | 指定 | 所蔵 | 文化財名称 | 制作年代 | 文化財指定 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 愛知県 | 法海寺 | 『涅槃像』 | 室町時代 | 昭和34年1月16日 |

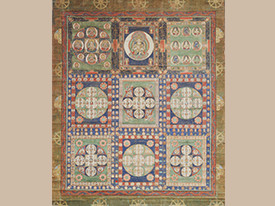

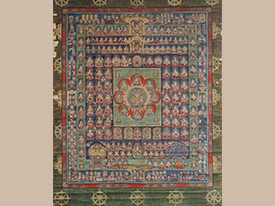

| 2 | 愛知県 | 法海寺 | 『金剛界及び胎蔵界曼荼羅』 | 室町時代 | 昭和34年1月16日 |

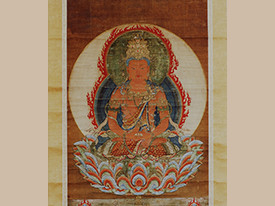

| 3 | 愛知県 | 法海寺 | 『紅頗黎色阿弥陀如来図』 | 室町時代 | 昭和34年10月8日 |

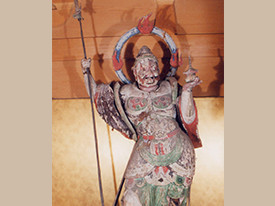

| 4 | 知多市 | 法海寺 | 『毘沙門天立像』 | 平安時代 | 平成18年3月1日 |

| 5 | 知多市 | 法海寺 | 『密教仏具』 | 鎌倉時代 | 昭和53年11月10日 |

| 6 | 知多市 | 吉祥院 | 『阿弥陀三尊像』 | 鎌倉時代 | 平成12年3月9日 |

| 7 | 知多市 | 大乗院 | 『阿弥陀』 | 鎌倉時代 | 平成12年3月9日 |

| 7 | 知多市 | 大乗院 | 『観音・勢至』 | 南北朝時代 | 平成12年3月9日 |

| 8 | 知多市 | 常光院 | 『不動明王立像』 | 鎌倉時代 | 平成12年3月9日 |

| 9 | 知多市 | 法海寺 | 『普賢菩薩坐像』 | 鎌倉時代 | 平成12年3月9日 |

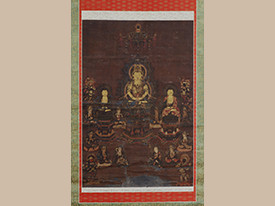

| 10 | 知多市 | 法海寺 | 『諸尊集会図』 | 南北朝時代 | 平成10年3月5日 |

| 11 | 知多市 | 法海寺 | 『釈迦十六善神像』 | 室町時代 | 平成10年3月5日 |

| 12 | 知多市 | 法海寺 | 『不動明王八大童子図』 | 室町時代 | 平成10年3月5日 |

| 13 | 知多市 | 法海寺 | 『山王本地仏曼荼羅』 | 室町時代 | 平成10年3月5日 |

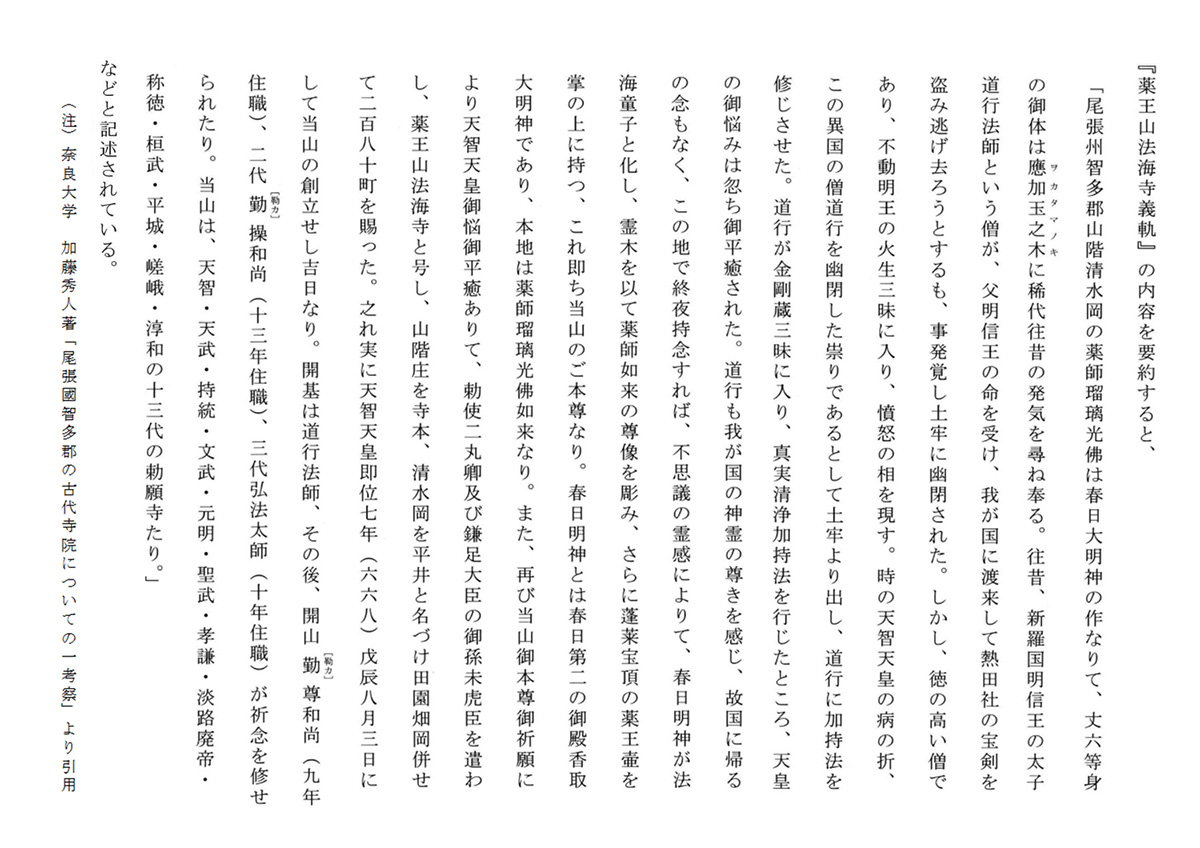

| 14 | 知多市 | 法海寺 | 『御深井焼大花瓶』 (八幡区所有) |

江戸時代 | 昭和51年2月20日 |

| 15 | 知多市 | 法海寺 | 『御深井焼香炉』 | 江戸時代 | 昭和53年11月10日 |

| 16 | 知多市 | 法海寺 | 『鰐口(慶長十六年)』 | 江戸時代 | 昭和53年11月10日 |

| 17 | 知多市 | 法海寺 | 『法海寺仁王門』 | 江戸時代 | 平成20年12月15日 |

-

御深井焼大花瓶

-

涅槃像

-

金剛界曼荼羅

-

胎蔵界曼茶羅

-

紅頗黎色阿弥陀如来図

-

密教佛具

-

鰐口

-

御深井焼香炉

-

諸尊集会図

-

釈迦十六善神図

-

不動明八大童子図

-

山王本地仏曼茶羅

-

普賢菩薩坐像

-

毘沙門天立像

-

常光院 不動明王立像

-

大乗院 阿弥陀三尊像

-

吉祥院 阿弥陀三尊像

-

法海寺仁王門

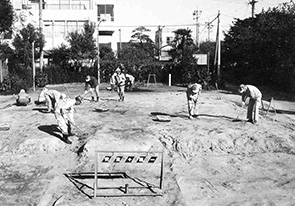

法海寺遺跡の発掘は境内の建物建設や建て替え等の際にこれまで数回行われてきた。このような発掘調査により人骨や土器が発見され法海寺の創建が白鳳時代に遡ることや古くは弥生時代から人が生活していたことが明らかになった。

-

昭和48年発掘調査の写真1

-

昭和48年発掘調査の写真2

-

昭和48年発掘調査の写真3

-

平成3年発掘調査の写真1

-

平成3年発掘調査の写真2

発掘資料

「八幡の語り草」制作に向けての取り組みは昭和57年2月に16名の編集委員会でスタートし、翌年の昭和58年11月3日に発行された。「話題となる事柄。話のたね」を意味する「語り種」(広辞苑第六版より引用)をもじったものと思われる。

全158話から成っており、法海寺に関する短編5話を紹介する。